Baulexikon Buchstabe B

zur Übersicht

Bauabnahme

Die Bauabnahme schließt die Bauphase ab und eröffnet die Nutzungsphase.

Es gibt zwei Arten der Bauabnahme:

- Öffentlich-rechtliche Bauabnahme

- zivilrechtliche Bauabnahme

Bei der öffentlich-rechtliche Bauabnahme überprüft die Bauaufsichtsbehörde die Einhaltung der Bauvorschriften in baurechtlicher und bautechnischer Hinsicht.

Bei der zivilrechtlichen Bauabnahme wird der Gefahrübergang vom Bauunternehmer zum Bauherrn vollzogen. Das heißt das Risiko der Verschlechterung oder des Verlusts der geschuldeten Sache geht vom Bauunternehmer/Hausbauer auf den Bauherren über. Die Voraussetzung dafür ist die Fertigstellung und (im Wesentlichen) die Mangelfreiheit des Gebäudes.

zur Übersicht

Bauantrag

Mit dem Bauantrag wird die Genehmigung zur Errichtung eines Gebäudes beantragt. Die Baugenehmigung wird von der Genehmigungsbehörde, dem Bauamt, erteilt. Das Bauamt prüft den Antrag auf Vollständigkeit und entscheidet über die Zulässigkeit des Antrags.

Inhalt des Bauantrags in Stichpunkten:

- Übersichtsplan

- Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung

- Berechnungen des umbauten Raumes und Flächen

- Liegenschaftsplan (Anlage 2 Nr. 2, Tabelle 2 BVErl.)

- Freiflächenplan

- Bauzeichnungen

- Nachweis der Bauvorlageberechtigung

- Bau- und Nutzungsbeschreibung (formlos)

- ggf. Angaben zur Grundstücksentwässerung

- ggf. Stellplatznachweis

- Nachweis zur Einhaltung der Abstandflächen

- Darstellung der Lüftungs-, Feuerungs- und Entwässerungsanlagen

- Nachweis zum vorbeugenden Brandschutzes, wenn Abweichung beantragt wird

- Antrag auf Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen (Vordruck BAB 10)

- Einfügungsnachweis (nach § 34 BauGB)

- Statistischer Erhebungsbogen

zur Übersicht

Bauanzeige

Beginnt ein Bauherr mit einem Bauvorhaben, für dass er keine Baugenehmigung benötigt, jedoch eine Anzeigepflicht besteht, so muss er eine schriftliche Bauanzeige bei der zuständigen Baubehörde einreichen.

zur Übersicht

Bauaufsichtsbehörde

Die Bauaufsichtsbehörden haben die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften ergangenen Anordnungen bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und Abbruch einer baulichen Anlage zu überwachen.

Zu diesem Zweck steht den Ämtern u.a. das Baugenehmigungsverfahren zur Verfügung. Einhaltung der Vorschriften wird durch die Ausübung der Bauaufsicht vor Ort wahrgenommen.

zur Übersicht

Baubeschreibung

Die Baubeschreibung ist wesentlicher Bestandteil des Bauvertrages. Sie dient im Rahmen der Finanzierung auch als Nachweis für die kreditgebenden Bank. In der Baubeschreibung wird exakt beschrieben, welche Materialen und Technologien für die Errichtung des Hauses vorgesehen sind. Daneben sind auch rechtliche Punkte niedergeschrieben. Die Bewertung der Baubeschreibung erfordert viel Zeit und oft auch weitreichende Fachkenntnisse.

Inhalte einer Baubeschreibung

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

- Art, Zweck, Nutzung, Gesamtumfang, Funktion, Konzept der Bauleistung

- Geeignete Planunterlagen sind mit einzubeziehen

Qualitäten, Fabrikate, Preise

- Hersteller, Fabrikate, Preise je Quadratmeter, Oberflächen, Farben

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten am Erfüllungsort sowie der Umgebung

- Grundwasserverhältnisse

- Gewässer, Schutzzonen, Immissionen

- Absicherung u. Bewachung der Baustelle

- Vorarbeiten durch AG und andere Unternehmer

- andere gleichzeitig laufende Arbeiten

- Auswirkung Dritter auf die Leistungsausführung

- Einbeziehung geeigneter Planunterlagen

Festlegungen zur Ausführung der Bauleistung

- Baudurchführung allgemein, Bauablauf

- bauliche und ausführungstechnische Vorgaben

- Besonderheiten, besondere Erfordernisse

- Verwendung von Bauablaufplänen

Beschreibungen konstruktiver od. sonstiger Merkmale der Bauleistung

- konstruktiver Aufbau, Dämmungen, Bauhilfsmaßnahmen

- statische u. bauphysikalische Berechnungen und Vorgaben

- Ausstattungsmerkmale (Haustechnikbereich)

Leistungsdarstellungen

- Termin- und Bauablaufpläne

- Lagepläne

- Konstruktionspläne

zur Übersicht

Baubiologie

Baubiologie ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Wohn-Umwelt. Baubiologen sollen zur Entwicklung einer naturgemäßen, menschenwürdigen, gesunden und sozialen Wohnumwelt beitragen.

Die Baubiologie gehört den biologisch-kulturell orientierten Fachbereichen an. Es ist kein eng begrenztes Spezialfach, vielmehr ist es fachübergreifend (interdisziplinär).

zur Übersicht

Baudarlehen

Bei einem Baudarlehen handelt es sich um eine Kreditform, die nur im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Errichtung/Umgestaltung einer Immobilie gewehrt wird. Der Unterschied zu einem klassischen Privatkredit ist die Verknüpfung mit der Immobilie und die lange Laufzeit bei festen, wählbaren Zinsbindungszeiträumen von bis zu 15 Jahren und länger. Das geldgebende Kreditinstitut wird dazu mit einer Grundschuld in das Grundbuch des Grundstücks eingetragen.

zur Übersicht

Bauerwartungsland

Bauerwartungsland wird ist in Flächennutzungsplänen (F-Pläne) als solches ausgewiesen. Es handelt sich bei Bauerwartungsland um Flächen, für die eine spätere Bebauung zu erwarten ist. Daraus ergibt sich aber kein rechtsverbindlicher Anspruch auf die Weiterentwicklung zu Bauland, wie es in den auf die F-Pläne aufbauende B-Pläne beschrieben wird.

zur Übersicht

Baugenehmigung

Die Baugenehmigung ist Voraussetzung, um mit dem Bau eines genehmigungspflichtigen Gebäudes beginnen zu dürfen. Sie wird erteilt, wenn der zuvor eingereichte Bauantrag durch die Baugenehmigungsbehörde positiv beschieden wird. Nach Ablauf festgelegter Fristen kann die Genehmigung wieder erlöschen, wenn nicht innerhalb dieser Frist mit der Baumaßnahmen begonnen wird.

zur Übersicht

Baugenossenschaft

Die BG BAU ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen und gehört zu den gewerblichen Berufsgenossenschaften in der Bundesrepublik Deutschland.

zur Übersicht

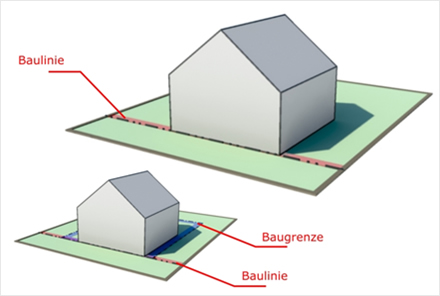

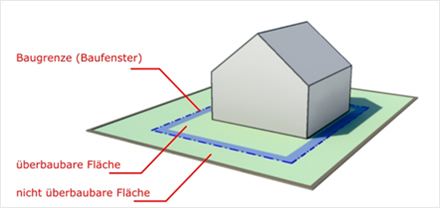

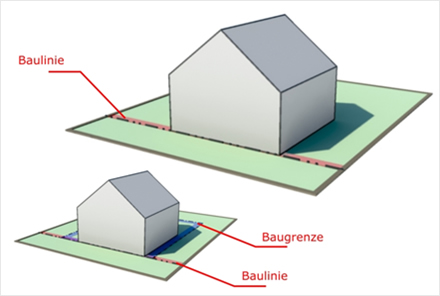

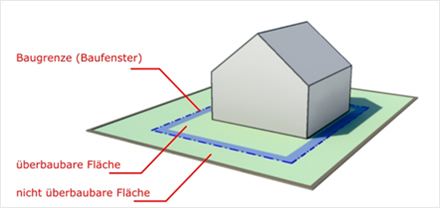

Baugrenzen

Die Baugrenze (auch als Baufenster bezeichnet) beschreibt eine Fläche innerhalb des Grundstücks. Innerhalb dieser Fläche muss das Gebäude errichtet werden. Die Baugrenze darf nicht überschritten werden.

Ebenfalls einzuhalten sind vorgegebene Abstandsflächen. Vor oberirdischen Außenwänden von Gebäuden sind Flächen von oberirdischen Gebäuden sowie von Anlagen und Einrichtungen freizuhalten (§6 HBO).

Bild: Baugrenzen

Bild: Baugrenzen

zur Übersicht

Baugrund

Der Begriff Baugrund bezeichnet exakt die Fläche, auf der ein Gebäude errichten und das zugehörige Fundament ‚gegründet’ wird. Es handelt sich bei der Bezeichnung Baugrund nicht um das gesamte Baugrundstück.

Ob der Baugrund den Anforderungen für die Errichtung des Fundamentes und an die Tragfähigkeit erfüllt, weist die Baugrunduntersuchung nach.

zur Übersicht

BauGB

Das deutsche Baugesetzbuch (amtliche Abkürzung BauGB) dient zur Umsetzung des Bauplanungsrechtes. Es beeinflusst wesentlich die Gestalt, Struktur und Entwicklung der Städte und Gemeinden. Im BauGB ist festgelegt, welche regulierenden Maßnahmen die Gemeinden ergreifen dürfen und müssen.

Das Gesetzt ist aufgeteilt in vier Abschnitte:

- Allgemeines Städtebaurecht

- Besonderes Städtebaurecht

- Sonstige Vorschriften

- Überleitungs- und Schlussvorschriften

Quelle im Internet: http://bundesrecht.juris.de/bbaug/index.html

zur Übersicht

Bauholz

Als Bauholz bezeichnet man Holz, dass zur Weiterverarbeitung bei der Errichtung von Gebäuden genutzt wird. Es findet eine Unterscheidung nach Qualität statt.

Der Bund Deutscher Zimmermeister (BDZ) und der Verband der Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V. (VDS) haben in einer Verbändevereinbarung das Produkt DIN 4074 - Bauholz definiert.

| Abmessungen von Bauschnittholz: |

|

|

| Dicke d bzw. Höhe h [mm] | Breite b [mm] |

| Latte | 6 ≤ d ≤ 40 | b < 80 |

| Brett | 6 ≤ d ≤ 40 | b ≥ 80 |

| Bohle | d > 40 | b > 3d |

| Kanthols | b ≤ h ≤ 3b | b > 40 |

zur Übersicht

Bauhelfer-Unfallversicherung

Wenn Bauhelfer (Freunde, Verwandte, Bekannte) für einen längeren Zeitraum wiederholt zur Unterstützung eingesetzt werden, so sind diese unter Umständen durch eine Unfallversicherung bei der Bau-Berufsgenossenschaft abzusichern. Dies ist unabhängig davon, ob eine Vergütung an diese „ungelernten“ Kräfte gezahlt wird. Ob eine solche Versicherung wirklich erforderlich ist, erfahren Sie nach der Überprüfung durch die Baugenossenschaft.

zur Übersicht

Baukostenermittlung

Die erfolgreiche Durchführung einer Baumaßnahme hängt zu großen Teilen von einer gesicherten Finanzierung ab. Diese wird so ausgelegt, dass die ermittelten Baukosten aufgebracht und zurückgezahlt werden können.

Alle für die Errichtung eines Gebäudes erforderlichen Kosten werden zusammengefasst mit dem Begriff Baukosten. Dazu zählen die Kosten für Grundstückserwerb, Errichtung des Bauwerks und der Außenanlagen. Nicht zu vergessen sind die Baunebenkosten.

Eine vergleichbare und nachvollziehbare Baukostenermittlung wird nach der DIN 276 erstellt.

Erste Hilfen bei der Baukostenermittlung liefern Baukostenrechner.

zur Übersicht

Baulastenverzeichnis

Das Baulastenverzeichnis ist Teil der HBO, der Hessischen Bauordnung in der Fassung von 2002. Es ist ein Verzeichnis der Baulasten. Als Baulast wird eine Einschränkung der Nutzbarkeit oder Verwertbarkeit von Grundstücken bezeichnet. Diese Einschränkungen werden schriftlich niedergelegt und im Baulastenverzeichnis erfasst und gegenüber der Baubehörde angezeigt und sind verpflichtend.

Beispiele für Baulasten:

Wegerecht

Leitungsrecht

In beiden Fällen gewährt der Grundstückseigentümer durch Eintragung der Baulast in das Baulastenverzeichnis das Recht gegenüber Dritten, z.B. Zufahrten, Wege oder Leitungen durch, bzw. auf dem Grundstück zu Nutzen, bzw. zu Verlegen und zu betreiben.

Fünfter Abschnitt

Baulasten, Bußgeldvorschriften

§ 75

Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde können die Eigentumsberechtigten öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstücke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben (Baulasten). Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam sie wirken auch gegenüber Rechtsnachfolgern. Baulasten sind im Liegenschaftskataster nachzuweisen.

(2) Die Erklärung nach Abs. 1 bedarf der Schriftform. Die Unterschrift muss öffentlich beglaubigt oder von einer Vermessungsstelle nach § 15 des Hessischen Vermessungsgesetzes vom 2. Oktober 1992 (GVBl. I S. 453), geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl I S. 434), beglaubigt sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder vor ihr anerkannt wird dies gilt nicht für Träger öffentlicher Verwaltung.

(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Der Verzicht ist zu erklären, wenn ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen durch die Baulast Verpflichtete und Begünstigte gehört werden. Der Verzicht wird mit der Löschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam die Löschung ist den Beteiligten und der das Liegenschaftskataster führenden Stelle mitzuteilen.

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehörde oder von der durch Rechtsverordnung bestimmten Stelle geführt. In das Baulastenverzeichnis sind auch einzutragen 1. andere baurechtliche Verpflichtungen der Eigentumsberechtigten zu einem das Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen, soweit ein öffentliches Interesse an der Eintragung besteht, und2. Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder Auszüge fordern.

zur Übersicht

Bauleitung

Die Bauleitung organisiert und kontrolliert den Ablauf der Baumaßnahmen an der Baustelle. Sie überwacht die Einhaltung von Terminen, prüft die angelieferten Materialien und deren richtige Verwendung. Sie prüft die Einhaltung der planerischen Vorgaben und unterstützt die Gewerke bei der Umsetzung der Planung.

Als Schnittstelle zwischen beauftragendem Bauherren und ausführenden Handwerkern ist sie Ansprechpartner in allen wichtigen Fragen während der Bauphase. Je nach Vereinbarung ist sie Berechtigt auch kostenwirksame Entscheidungen im Namen der Bauherrschaft zu treffen.

zur Übersicht

Baulinie

Eine Baulinie bindet den Bauherren, sein Gebäude an dieser Linie auszurichten. Es muss zwingend an diese Linie gebaut werden. Meist werden durch diese Maßnahme geschlossene Häuserfronten erzwungen. Auch die Kombination von Baulinie und Baugrenze kann vorgeschrieben werden.

Bild: Baulinie

Bild: Baulinie

zur Übersicht

Baumangel

Ein Baumangel ist die Abweichung des Ist-Zustandes eines Bauwerks vom geschuldeten Sollzustand.

Er liegt gemäß BGB- oder VOB-Verträgen vor:

- wenn eine im Bauvertrag zugesicherte Eigenschaft nicht erfüllt ist,

- wenn eine allgemein anerkannte Regel der Bautechnik nicht eingehalten wurde,

- wenn ein Fehler vorliegt, der den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufhebt oder mindert oder

- wenn eine Leistung vertragswidrig ist.

zur Übersicht

Baunebenkosten

Neben den Kosten für Grundstückserwerb und Herstellungskosten fallen auch sogenannte Baunebenkosten an. Diese können 10-20% der Baukosten betragen. Zu den Baunebenkosten zählen u.a.

- Maklercourtage

- Architektenhonorar

- Kosten für Statiker und Prüfingenieure

- Grunderwerbssteuer

- Erschließungskosten

- Hausanschlusskosten

- Bearbeitungskosten und Gebühren

- Vermessungskosten

- Sonstige Nebenkosten (Telefon, Verbrauchsmaterial, usw.)

- Finanzierungskosten (Zinsen)

Die DIN 276 enthält Angaben zu den Baunebenkosten.

zur Übersicht

Baunutzungsverordnung

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmt in Deutschland Art und Maß der baulichen Nutzung eines Grundstücks, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche. Die Baunutzungsverordnung ist eine aufgrund § 9a des Baugesetzbuches erlassene Rechtsverordnung.

Die Baunutzungsverordnung gilt für bebaute Gebiete, für die sie gemäß §9 BauGB beschlossen wurde. Nach § 34 Abs. 2 BauGB sind die §§ 1 - 15 BauNVO auch auf unbeplante Innenbereiche anwendbar.

zur Übersicht

Bauordnung

In den Bauordnungen werden die Maßnahmen geregelt, die für Bau- und Umbauvorhaben maßgeblich sind. Über die Einhaltung der Maßnahmen wachen die zuständigen Behörden. Sie sorgen dafür, dass die Bedingungen zum Neu- oder Umbau von Gebäuden eingehalten werden.

Mittels der Bauordnung werden die Anforderungen an Bauaufsicht, Bauabnahme, Schall- Wärme- und Brandschutz und Sicherheit am „Bau“ geregelt.

Für Bayern ist das die BayBo, die Bayerische Bauordnung.

zur Übersicht

Baustrom

Baustrom wird an Baustellen zur Verfügung gestellt, wenn noch keine Stromversorgung durch den Hausanschluss sichergestellt werden kann. Die Verteilung erfolgt über Baustromverteiler der von den örtlichen Stromversorgern gespeist und abgerechnet wird.

zur Übersicht

Bautafel / Bauschild

Sinn der Bautafel ist es, Verantwortliche für die Baustelle schnell zu ermitteln. Daher sind auf der Bautafel folgende Angaben erforderlich:

- Bezeichnung des Bauvorhabens (z.B.: Ein- oder Mehrfamilienhaus)

- Name und Anschrift des Bauleiters

- Name und Anschrift Unternehmers

- Name und Anschrift Architekten

- eventuell Name und Anschrift der anderen Baupartner

Die Bautafel ist dauerhaft und gut sichtbar anzubringen.

zur Übersicht

Bauträger

Ein Bauträger ist ein Unternehmer, der auf eigenes Risiko Grundstücke und Immobilien erwirbt und bebaut, um Sie wieder zu verkaufen und Gewinne zu erzielen.

Für Bauträger gilt die Gewerbeordnung. Daraus folgt, dass zur Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit eines Bauträgers eine Genehmigung nach § 34 c Gewerbeordnung erforderlich ist. Die zweckgebundene Verwendung des überstellten Kapitals ist dokumentieren und nachzuweisen.

Zuverlässigkeit, Qualität und Zahlungsfähigkeit eines Bauträgers können nach folgenden Kriterien geprüft werden:

- Bankauskünfte

- Unternehmensgeschichte

- Bekannte Aussagen zum Unternehmen (Posivie/negative)

- Referenzen des Unternehmers

- Austausch mit Kunden des Bauträgers

- Besichtigung von Muster- oder Referenzbauten

- Unternehmensbild in der Öffentlichkeit

- Qualitätsnachweise nach DIN-ISO, Qualitätsmanagement, TÜV

zur Übersicht

Bauvertrag

In dem Bauvertrag vereinbaren Bauherr und Bauunternehmer die zu erbringenden und zu vergütenden Leistungen. Die schriftliche Form ist dann erforderlich, wenn ein Grundstückskauf geregelt werden muss, da dieser Kauf notariell beurkundet wird.

Eine Baubeschreibung kann als Teil des Bauvertrags dazu beitragen, genau zu bestimmen, welche Leistungen zu erbringen sind. Die fehlerfrei erbrachten Leistungen sind entsprechend den im Vertrag vereinbarten Vergütungen durch den Bauherren zu entlohnen.

Der Bauvertrag kann entweder auf Grundlage des BGB abgeschlossen werden. Dann entspricht er einem Werkvertrag. Alternativ können Bauherr und Bauunternehmer auch die VOB als Grundlage bestimmen. Der VOB-Vertrag ergänzt den Werkvertrag entsprechen den VOB-Inhalten.

zur Übersicht

Bauvoranfrage

Wie ein Grundstück bebaut wird hängt wesentlich davon ab, welche Bebauung zulässig ist. Um abzuklären, ob die gewünschte Planung auch Verwirklicht werden kann, lässt sich durch eine Bauvoranfrage an die Gemeinde in Erfahrung bringen. So erfährt der Bauherr, welche Bebauung auf seinem Grundstück möglich ist.

Die Auskunft der Bauvoranfrage lässt schon sehr gute Rückschlüsse auf das zu erwartenden Ergebnis des Bauantrags schließen.

zur Übersicht

Bauvorlageberechtigung

Sind für genehmigungspflichtige Bauvorhaben Unterlagen an die Genehmigungsbehörde einzureichen, so sind diese von qualifizierten Fachleuten, wie Ingenieure und Architekten zu unterzeichenen. Die unterzeichnenden Personen müssen dazu berechtigt sein. Wenn Sie diese Berechtigung besitzen, so sind sie Bauvorlagenberechtigt.

zur Übersicht

Bauvorlagen

Dem Bauantrag nach der Bauvorlagenverordnung beizufügende Unterlagen. Hierzu zählen beispielsweise Baubeschreibung, Grundrisse, Darstellung der Grundstücksentwässerung, Angaben zum Schall- und Wärmeschutz.

zur Übersicht

Bauwich

Der Bauwich ist der Grundstücksteil, der von baulichen Anlagen freizuhalten ist. Er erstreckt parallel zur seitlichen Grundstücksgrenze über den gültigen Grenzabstand, beginnend an der Straßengrenze.

zur Übersicht

Bebauungsplan

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht vor, dass die Bundesländer zur Ausübung ihrer Planungshoheit rechtsverbindliche Satzungen erlassen können: den Bebauungsplan, kurz B-Plan.

Die Inhalte des B-Plans regelt der §9 BauGB. Die Details sind in der ergänzenden Baunutzungsverordnung (BauNVO) beschrieben. Die wichtigsten Angaben erstrecken sich auf:

Gebietstyp mit Nutzungskatalogen

- reine Wohngebiete (WR)

- allgemeine Wohngebiete (WA)

- Dorfgebiete (MD)

- Mischgebiete (MI)

- Kerngebiete (MK)

Maß der Baulichen Nutzung

- Grundflächenzahl (GRZ)

- Geschossflächenzahl (GFZ)

- Bauhöhen (TH, FH)

- Anzahl der Vollgeschosse

- Dachform und Neigung

- Baulinie

- Baugrenze

- Firstrichtung

- Angaben zu Nebengebäuden, Garagen und Stellplätzen

Eine Erläuterung zum Bebauungsplan haben wir für Sie zusammengestellt und illustriert. Das Dokument steht Ihnen als PDF zur Verfügung.

Erläuterungen Bebauungsplan

zur Übersicht

BGB

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt die wichtigsten Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen. Es bildet mit seinen Nebengesetzen (z. B. Wohnungseigentumsgesetz, Versicherungsvertragsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz) das allgemeine Privatrecht.

zur Übersicht

Birken-Hölzer

-

Die Gattung der Birken ist mit etwa 60 Arten überwiegend in den nördlichen Waldgebieten Asiens, Europas sowie Amerikas verbreitet und nur wenige kommen noch in den nördlichen Bergwäldern Indiens bis China vor. - Die Verwendung der in Europa heimischen Birken-Hölzer ist hauptsächlich auf die Herstellung von Furnieren oder Sperrholz beschränkt und seit jüngster Zeit besteht auch ein wachsendes Interesse an Hölzern nordamerikanischer Arten sowie der Verwendung als Vollholz. In diesem Merkblatt werden die wirtschaftlich wichtigen, hier gewichtsmäßig in drei Gruppen geteilten Arten dargestellt: Für die schwerste*) Gruppe wird die nordamerikanische Yellow Birch, für die mäßig schwere**) die europäische Sandbirke und für die leichte***) Gruppe das Holz der nordamerikanischen Paper Birch näher beschrieben.

Botanische Bezeichnungen, wichtige Handelsnamen und natürliche Verbreitung

1. Betula alleghaniensis ´)

2. Betula lenta

3. Betula schmidtii

1. Gelbbirke, Yellow Birch - Südöstl. Kanada, nordöstl. USA

2. Sweet Birch, Black Birch - Südöstrl. Kanada, nordöstl. USA

3. Japan. Harbirke, Onoore - Japan, Korea, Mandschurei, Ostsibierien.

1. Betula maximowicziana

2. Betula pubescens

3. Betula verrucosa

1. Ostasiat. Birke, Saibada - China, Japan

2. Einheim. Birke, Moorbirke - Nördl. Europa, Kleinasien

3. Einheim. Birke, Sandbirke - Europa außer Griechenland, Portugal und Spanien.

1. Betula alnoides

2. Betula papyrifera

3. Betula populifera

1. Indische Birke, Layang - Nordindien bis Westchina

2. Paper Birch, Pabier Birke - Nordamerika mit Alaska

3. Gray Birch, Wire Birch - Nordamerika ohne Alaska.

(in den obigen Gewichtsgruppen nach botanischen Namen alphabetisch geordnet)

´) Betula lutea (alte Bezeichnung)

Kurzzeichen nach DIN 4076 Blatt 1

Moor- und Sandbirke: BI

Sweet- und Yellow Birch: BIA

Stammform

Abmessungen und Form stark vom Standort abhängig in geschlossenen Beständen mit astfreien Stämmen bis 8 m, selten auch bis 10 m und mit Durchmessern bis 0,6 m Yellow Birch und Paper Birch können maximal auch Längen bis 15 m und Durchmesser bis 1 m erreichen.

Farbe und Struktur des Holzes

Die Birken-Hölzer können einander so ähneln, besonders strukturell, daß auch mikroskopische Vergleiche keine Unterscheidung ermöglichen. Es werden daher alle Arten gemeinsam beschrieben und Abweichungen bei Farbe und Dichte besonders erwähnt. - Die europäischen Arten sowie die ostasiatische „Saibada" und alle Hölzer der leichten***) Gruppe bestehen grundsätzlich nur aus blaß gelblich- bis rötlichweißem Splintholz, das in sehr alten oder geschädigten Bäumen auch eine kernähnliche, bräunliche Farbe annehmen kann. Dagegen entwickeln starke Stämme der schweren*) Gruppe ein fast regelmäßiges, hell- bis dunkelbraunes und einem Kern ähnliches Holz, das von einem 7 bis 13 cm breiten, hellfarbigen Splintring umgeben ist. - Poren zerstreut, fein bis mittelgroß, auf glatten Querschnitten als helle Punkte und auf Längsflächen als sehr feine Rillen noch erkennbar. - Holzstrahlen fein und auch als Spiegel das Holzbild nicht beeinflussend. - Speicherzeller vereinzelt, zusammen mit einer sehr schmalen, dunkleren Spätholz-Zone als feine Fladern das Holzbild, besonders der harten und mittelharten Hölzer, belebend. (Besondere Wuchsformen siehe " Abweichungen" ).

Gesamtcharakter

Alle Birken-Hölzer zeichnen sich, wenn ohne Struktur-Abweichungen, durch eine fein-poröse, glatte und oft seidig schimmernde Oberfläche aus. Die Farbe der leichten***) Arten ist überwiegend gelblich- bis rötlichweiß, die der mittelschweren**) ist teilweise und die der schweren*) Arten häufig im inneren Bereich hell- bis dunkelbraun.

Abweichungen

Eingewachsene feine Rindenteile können bei finnischen Birken eine als (Braun-) Birken-Maser bezeichnete rötlichbraune Struktur hervorrufen. -Bei gleichen Herkünften können außerdem durch unregelmäßigen Faserverlauf oder wellige Jahrringe als " Eisbirke" und " Geflammte Birke" bezeichnete Strukturen auftreten. - Als Reaktion auf die Anstiche der Wachstumsschicht durch sehr kleine, das Holz nicht schädigende Insekten entstehen häufig die rötlichbraunen " Markflecken" .

Handelsformen

Rundholz nach Art und Herkunft schwankend ab 15 cm Durchmesser. Schnittholz ab 25 mm Stärke und 10 cm Breite. Parkett verschiedener Form und Herstellung. Furniere geschält und gemessert, einschließlich Maser- und Ultrafurniere. Sperrhölzer und daraus gepreßte Formteile.

Gewicht und Festigkeit

Yellow Birch

|

|

Sand-und Moorbirken

|

|

Paper Birch

|

| ungetrocknetes Rundholz kg/m³ ca. |

|

|

| 900 |

|

850 |

|

800 |

| darrtrocken g/cm³ ca. |

|

|

| 0,7 |

|

0,61 |

|

0,55 |

| Druckfestigkeit (lufttrocken) N/mm² ca. |

|

|

| 70 |

|

60 |

|

40 |

| Biegefestigkeit (lufttrocken) N/mm² ca. |

|

|

| 135 |

|

120 |

|

85 |

Eigenschaften

Nach dieser Aufstellung gehören die einheimischen Birken der mittleren Gewichtsgruppe an, zu der auch das Holz der ostasiatischen Birke " Saibada" zählt dei höchsten Werte erreichen die ostasiatischen Hartbirke " Onoora" , die nordamerikanische " Yellow Birch" und " Sweet Birch" die niedrigsten Werte stammen von " Paper Birch" , der indischen Birke " Layang" und der nordamerikanischen " Gray Birch" . Hervorzuheben ist, dass die europäischen Birken-Hölzer eine höhere Druck- und Biegefestigkeit als die schwere Rotbuche besitzen. - Die Bearbeitung aller Arten, vor allem das Hobeln, Fräsen, Drechseln, Schnitzen, Messer und Schälen ist sauber durchführbar. Beim Verleimen sind synsthetische Leime vorzuziehen. Birken-Hölzer sind besonders gut biegbar. Das Stehvermögen ist durch die meist hohen und ungleichen Schwindungswerte nur befriedigend. Dem entsprechend besteht bei allen Trocknung-Verfahren die Gefahr des Verziehens und der Rissbildung. Zur Vermeidung von Verfärbungen ist eine schnelle Übertrocknung der Schnittware und die Trocknung der Furniere erforderlich. - Alle Birken-Hölzer sind ungetrocknet durch Insekten- und Pilzbefall gefährdet Eisen-Metalle verursachen bei Kontakt mit feuchtem Holz eine schwache Graufärbung und bei Kontakt mit frischem Zement wird dessen Abbindung stark gestört.

Oberflächenbehandlung

Birken-Hölzer können für die Innen-Verwendung mit allen Mitteln, außer Polyester-Präperaten (Trocknungsverzug möglich)behandelt werden. Matt- bis hochglänzende Flächen betonen die für Birken-Hölzer charakteristisch, durch Faser-Abweichungen verursaczhten " Lichtspiele" . Helle Hölzer sind, sorgfältig gelglättet, gut beizabar.

Verwendungsbereiche

Vollholz: In dieser Form sind die schweren Hölzer sowie auch schwere Qualitäten der einheimischen Arten besonders für Kleinmöbel, Möbelteile, Gestühl, Parkett, Stufen, Spielzeug, Sportgeräte, Wagenbau, Teile von Musikinstrumenten, wie z.B. Hämmer, einsetzbar die leichten und meist hellen Hölzer werden für Küchengeräte, Streichhölzer, medizinische Spatel, Löffel, Spulen und Lebensmittel-Kisten massiv verwenacdet. Furniere: Vor allem die schweren, mittelschweren oder strukturell betonten Arten, wie Maser-Hölzer, im Ausstattungsbereich für Möbel jeder Art, Wand- und Deckenvertäfelungen die schlichten Qualitäten und die leichten bis mittelschweren Hölzer, besonders in Finnland, für hochwertige Sperrhölzer und daraus gepreßte Formteile. Außerdem besteht Verwendung als Chemie- und Faserholz.

Austauschhölzer

Technisch: Teilweise für Ahorn, Aningre/ Longhi blanc, Hainbuche, Limba, Ramin, Rotbuche nach dem Holzbild gebeizt als Amerikan. Mahagoni, Kirschbaum, Nußbaum.

Literatur

Anonymus: Birke Holzeigenschaftstafel der Reichsanstalt für Holzforschung, Eberswalde Holz als Roh- und Werkstoff 2 (10) Berlin 1939. Betts, H.S.: Birch American Woods, U.S. For. Serv. Washington DC 1949. Brisbin, R.L. & Sondermann, D.L.: Birch, an American wood. FS 221, U.S. For. Serv. Washinton DC 1973. Dietrichs, H.H.: Chemisch-technologische Merkblätter - Holzkunde Sonderdruck BM, Stuttgart 1978. Gottwald, R: Handelshölzer. F. Holzmann-Verlag, Hamburg 1958. Grosser, D.: Birke. Informationsdienst Holz-CMA Nr. 17 Arbeitsgemeinschaft Holz, Düsseldorf 1983. Sachsse, H.: Holzqualität von Birken. Holz als Roh- und Werkstoff 46, Berlin 1988.

-

zur Übersicht

Bodenbeschaffenheit

Ob ein Grundstück für jede bauliche Nutzung geeignet ist, hängt nicht nur von den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Auch der Zustand des Grundstücks selbst ist entscheidend. Besonders die Eigenschaften des Bodens können hier großen Einfluss nehmen.

Die Bodenbeschaffenheit lässt sich nicht ohne weiteres bewerten und deuten. Klärung bringt in kritischen Fällen ein Bodengutachten. So erfahren Sie, ob eine ausreichende Tragfähigkeit des Baugrundes gewährleistet ist. Sie erhalten Aufschluss darüber, wie die

Grundwassersituation vor Ort ist. Bei der Errichtung von Erdwärmepumpen ist darüber hinaus oft noch eine Baugrunduntersuchungen ggf. mit Probebohrungen erforderlich.

zur Übersicht

Bodenrichtwert

Eine Übersicht über das aktuelle Bodenpreisniveau erhalten Sie beim Gutachterausschuss

der Gemeinde. Dieser Ausschuss aus Fachleuten ermittelt anhand einer

Kaufpreissammlung mittlere Grundstückswerte und daraus die Bodenpreise, die eine gute

Orientierung darüber erlauben, welche Beträge aktuell am Markt verlangt und gezahlt

werden.

zur Übersicht

Buche

-

Unter den in Deutschland heimischen Laubbäumen leistet die Buche den größten Beitrag zur deutschen Forst- und Holzwirtschaft. Gegenwärtig wächst die Buche auf knapp über 20% der bundesdeutschen Waldfläche und hält einen fast eben so großen Anteil am jährlichen Holzaufkommen. Wie eine Reihe anderer Laubhölzer gemäßigter Klimazonen (z.B. Ahorn, Birke, Erle u.a. erlebt die Buche seit 5 Jahren auf dem heimischen Markt einen kontinuierlichen Aufschwung. Diese Entwicklung ist um so bemerkenswerter, als sie sich vor allem im Ausstattungssektor vollzieht, also in einem Bereich, in dem die Buche traditionell eine eher untergeordnete Bedeutung hatte. Das heimische Aufkommen an Buchenholz wird durch Importe von Rund- und Schnittholz sowie von Fertigprodukten vorwiegend aus Frankreich und Osteuropa ergänzt.

Botanische Bezeichnungen

Fagus sylvatica, Familie Fagaceae

Natürliche Verbreitung

Europa: von Südschweden über West- und Mittel- bis nach Südeuropa östlich bis Mittelrussland und Kaukasus.

Weitere, in Ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet holzwirtschaftlich wichtige Buchenarten wachsen im südlichen Osteuropa (F. orientalis), in Nordostasien (F. crenata, F. sieboldii) und in Nordamerika (F. grandifolia).

Weitere Handelsnamen

Rotbuche, gemeine Buche (D) beech, common beech, european beech (UK) hêtre (F) beuken (NL) bok (S) faggio (I) haya (E) kaym (TR) raasch (IR)

Kurzzeichen nach DIN 4076 Blatt 1 BU

Stammform

Buchen wachsen bevorzugt in der Ebene bis untere Lagen der Mittelgebirge und benötigen gute Böden. die Bäume erreichen Höhen von 25 bis maximal 40 m mit astfreien Schäften bis zu 15 m und Durchmessern von 50-80 cm, gelegentlich auch bis 1 m und mehr. Der im Bestandesschluss gewachsene Stamm ist meist geradschäftig, zylindrisch und vollholzig.

Farbe und Struktur des Holzes

von gleichmäßig blaß-gelblicher bis rosa-brauner Farbe, unter Lichteinfluss nur wenig nachdunkelnd Splint und kern im trockenen Zustand farblich nicht unterschieden (Reifholzbaum) bei älteren Bäumen oft mit fakultativer Kernbildung von rot- bis dunkelbrauner Färbung und unregelmäßiger Form (" Rotkern" ).

Gefäße klein und in großer Anzahl annähern gleichmässig über den Querschnitt verteilt, nur im dunkleren Spätholz kleiner und weniger häufig. Holzstrahlen bis 1 mm breit, das Holzbild deutlich beeinflussend durch mehrere mm hohe, rötliche Spindeln auf tangentialen sowie dunkle Spiegel auf radialen flächen. Zuwachszonengrenzen deutlich markiert durch ein schmales und dunkleres Spätholz, das auf tangentialen Flächen eine optische Belebung (Fladerung) der Oberflächen bewirkt. Holz im trockenen Zustand ohne charakterischen Geruch.

Gesamtcharakter

Hellfarbiges und strukturell sehr homogenes, gleichmässig schlichtes Holz mit harter und dichter Oberfläche, dessen bild durch die charakteristischen Holzstrahlen belebt wird. Dies gilt für Holz aller Arten der Gattung Fagus, die sich untereinander nicht wesentlich unterscheiden.

Abweichungen

Krumme Schäfte, Spannrückigkeit, Rindenbrand und Frostrisse kommen gelegentlich vor. Holz älterer Bäume häufig mit " Rotkern" von unterschiedlicher Form und Ausdehnung.

Handelsformen

Rundholz ab ca 30 cm Durchmesser und 180 cm Länge aufwärts. Schnittholz, luft- und technisch getrocknet Bretter und Bohlen von 13 bis 105 mm dick, von 115 mm Breite und 1,80 m Känge aufwärts. Messer- und Schälfurniere in unterschiedlichen Dicken. Schwellen, Rohfriesen für Parkett, Stab-, Mosaik und Fertigparkett, Leimholz, Sperrholz und Sperrholzformteile, Kunstharz-Pressholz, Industrieholz für Zellstoff und Spanplattenfertigung, Brennholz.

Gewicht

- frisch 820 - 1070 - 1270 kg/m3

- Schnittholz lufttrocken 0,53 - 0,71 - 0,90 g/cm3

- darrtrocken 0,49 - 0,68 - 0,88 g/cm3

Druckfestigkeit ~ 0,60 N/mm2

Biegefestigkeit 120 N/mm2

Elastizitätsmodul (Biegung) ~ 14.000 N/mm2

Bruchschlagarbeit = 100 kj/m2

Eigenschaften

Buche ist ein mäßig schweres bis schweres Holz mit überdurchschnittlich guten Festigkeitseigenschaften. Es ist gut spaltbar, zäh und sehr tragfähig. Das Holz ist mit allen Hand und Maschinenwerkzeugen leicht und sauber zu bearbeiten und, dank seiner gleichmäßigen Struktur, besonders gut zu fräsen, drechseln und schnitzen. Längs- und Hirnflächen, Kanten sowie Paßgenauigkeit sind i.d.R. von hoher Qualität, ebenso wie geleimte Verbindungen. Bei Verschraubungen und Nägeln ist vorzubohren. Das stark schwindende Holz neigt beim Trocknen zum Verformen und zu Rißbildung, was eine sehr sorgfältige Stape lung und Trocknungsführung erfordert. Die geringe Formstabilität von Buche bei wechselnder Feuchte ist ein Risiko, das vor allem bei Verarbeitung stärkerer Dimensionen entsprechend berücksichtigt werden muß.

Nicht verkerntes Buchenholz eignet sich sehr gut für die Trocknung unter Druck und hohen Temperaturen (press drying). Nach entsprechender Vorbehandlung durch Dämpfen ist das Holz sehr gut messer- und schälbar. Dämpfen bewirkt bei Buchenholz eine Intensivierung der rötlichen Farbe und mindert durch Abbau von Spannungen im Holz die Neigung zu Rißbildung und Verwerfungen. Darüber hin aus läßt sich gedämpftes und/oder in Längsrichtung gestauchtes Buchenholz hervorragend biegen. Ungeschütztes Holz ist gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze sowie Insekten nicht resistent (Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach DIN 68364) und für eine Verwendung in Feuchträumen sowie im Außenbau nicht geeignet. Dagegen ist es, mit Ausnahme des Rotkerns, mit allen gängigen Mitteln gut imprägnierbar. Im Kontakt mit Eisen färbt sich das Holz nur geringfügig. Bei der Herstellung von mineralgebundenen Werkstoffen verursachen Inhaltsstoffe im Holz der Buche Störungen bei der Zementhärtung.

Oberflächenbehandlung

Das trockene Holz kann mit allen Präparaten nach jeder Methode behandelt werden, wenn die Mittel eine, die der gleichmäßig dichten Oberfläche angepaßt sind. Fließfähigkeit bzw. Konzentration aufweisen. Durch Beizen kann Buchenholz an nahezu jeden gewünschten Farbton angepaßt werden. Wo die natürliche oder durch Dämpfen intensivierte Farbe zum Ausdruck kommen soll, werden allgemein klare und matt glänzende Mittel für die Ober flächenbehandlung eingesetzt wie z.B. farblo se Lasuren,Mattierungen, Klarwachse, naturbelassene Ole (z.B. Leinöl) oder transparente Lacke.

Verwendungsbereiche

Buchenholz ist außerordentlich vielseitig einsetzbar: im Innenausbau für Treppen, Vertäfelungen, Parkett sowie für Wohn , Küchen , Büro und strapazierfähige Schulmöbel, wobei Vollholz, Leimholz, Biegeholz (z.B. für die Wiener Kaffeehausstühle von Thonet), Sperrholz und Sperrholzformteile gleichermaßen Verwendung finden. Aus Vollholz werden auch bevorzugt Werkbänke, Werkzeug und Gerätegriffe, Stiele, Haus und Küchengeräte aller Art sowie Spielzeug gefertigt. Messerfurniere aus rotkernigem Buchenholz sind eine sinnvolle Alternative für farbstreifige Laubhölzer (Merkblatt 66) bei der Gestaltung dekorativer Wand und Möbelflächen. Getränkte Buche ist das wichtigste Holz für Gleisschwellen. In Längsrichtung keilgezinkt kann es auch für Weichenschwellen eingesetzt werden. Dank seiner guten Imprägnierbarkeit dient Buchenholz für die Herstellung vergüteter Holzwerk stoffe wie Isolier Vollholz und Kunstharz Preßholz. Aus Messer und Schälfurnieren werden Sperr und Schichthölzer gefertigt. Von besonderer Bedeutung ist hier der konstruktive Einsatz in Form von Baufurniersperrholz für den Gehäuse und Fahrzeugbau, als Verbindungselemente (Knotenplatten, Laschen), als Verstärkungselemente bei Brettschichtholz und als Beplankung bzw. Ausstelfung. Weitere wichtige Einsatzgebiete sind die Paletten und Kistenfabrikation sowie die Herstellung von Aktivkohle für medizinische Zwecke. Etwa 40% des gesamten deutschen Buchenholzaufkommens findet als Rohstoff in derZellstoff und Spanplattenindustrie Verwendung.

Austauschhölzer

Farblich entsprechend angepaßt (Beizen) ist Buche in der Innenverwendung traditionell eine sehr vielseitige und preiswerte Alternative für häufig verwendete Ausstattungshölzer wie z.B. Nußbaum (Merkblatt 64) und viele andere strukturell und farblich homogene Hölzer. Neben den in Aussehen und technisch gleichwertigen Buchenarten (siehe oben) können in erster Linie die im südlichen Südamerika (Chile, Argentinien) heimischen Hölzer der verwandten Gattung Nothofagus wie z.B. Coigue (N. dombeyi), Lenga (N. pumilio, Merkblatt 56) und Rauli (N. procera) im Austausch für Buche eingesetzt werden. Anmerkungen Die Zunahme der Waldschäden bei Laubbäumen hat auch die Buche stark betroffen, für die bereits 1987 ein Schadanteil von 60% der Bestände verzeichnet wurde. Biologische wie auch technologische Untersuchungen an Buchenholz der verschiedenen Schadklassen haben gezeigt, daß zwischen Holz von immissionsgeschädigten und gesunden Bäumen keine signifikanten Qualitätsunterschiede bestehen.

Literatur

DIETRICHS, H.H.: Rotbuche. Chemisch-technologisches Merkblatt, Folge 13. BM Bau- und Möbelschreiner Heft 10 (1972). Konradin-Verlag Stuttgart. FRÜHWALD, A., H.-A. KRAUSE, H. MEHRINGER, Jl. REISSNER & E. SCHWAB: Die Qualität des Holzes von Buchen aus immissionsgeschädigten Beständen. Forschungsbericht, Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn, 105 pp (1988). GÖHRF, K. & H. GÖTZE: Untersuchungen über die Rohwichte des Rotbuchenholzes. Archiv für Forstwesen 5 (1956), p. 716 748. GROSSER, D.: Buche. Arbeitsgemeinschaft Holz e.V, Düsseldorf, und Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA), Bonn, Merkblatt No. 4 (1984). MEHRINGER, H., J. BAUCH & A. FRÜHWALD: Holzbiologische Untersuchungen an Buchen aus Waldschadensgebieten. Holz als Roh- und Werkstoff 46 (1988), p. 447-455. SACHSSE, H.: Kerntypen der Buche. Forstarchiv 62 (1991), p. 238 242. WINTER, H. & 1. DASKALOFF: Festigkeitseigenschaften und elastisches Verhalten von Buche. Holz als Roh und Werkstoff 10 (1952), p. 6 12.

-

Bild: Baugrenzen

Bild: Baugrenzen